一. 京城胡同中的门楼以及门墩简介

二. 京城门墩、门楼以及四合院推荐

三. 走访东城建国门内东堂子等胡同

四. 走访东城安定门内的帽儿等胡同

五. 胡同、门楼、门墩相关书籍推荐

一.京城胡同中的门楼以及门墩简介

漫步京城胡同,喜欢探旧的游客也许注意到了街道旁那些款式各异的的大门。

那虚掩或紧闭着的门扉后,也许居住过什么皇亲贵胄、豪杰骚客,曾上演过或精心动魄、或百转回肠的故事,每个院子,都可能是一个重要时期的缩影;甚至,院子里面演绎的人及事曾深深影响并改变了历史。他们和后人先后逝去了,抑或由于获罪及发达而离开了那里,所有一切都悄悄地湮灭。无言的青砖黑瓦雕梁画柱却依然伫立着,在亘古不变的阳光和风声中依旧沉默。

当初它们为什么建成了这种样子,这种外观说明了一些什么?

无须入内打探,细致观察和分辨外观各异的门楼,就能获得一些宝贵的线索。

在明清际,政府对京城不同宅院的规格、形式、用料等以营造法予以严格规定,修建者如有谮越,将被视为严重的违法行为。所以,从临街的门楼,就可以基本判断出当时主人的身份、权势、财富和内心希冀。

至中晚期嘉庆道光以降,由于清朝战乱频仍,特别是从光绪宣统至民国初年的混乱时局开始,京城门楼外观增添了不少显著的变化;再加上异国经济文化的渗入,地位等级概念淡化消弭,建筑外观已成为房主人实力和品位的比拼。

日据、建国后的建筑,也都留下了深深的时代烙印。

在这里,大麦根据了解、请教和走访,对京城门楼门墩做些相关的粗浅介绍,权做抛砖引玉。

据80年代起就孜孜研究老北京门楼的周贵生先生介绍,按照营造法规定及历史沿革,目前北京老式门楼大致分为六种,分别是王府大门、广亮大门、金柱大门、蛮子门、如意门、随墙门。

1. 王府大门

皇室亲属使用。一般为五间或三间的柱廊式大门,贝勒府为三架一启的空廊式大门,目前国内最大的王府式大门是长安街新华门的七架五启柱廊式大门。与其他门楼显著区别在于其门上包钉、檐上使用筒瓦和脊兽、门前有石狮。典型者如西城区后海北沿醇亲王府;柳荫街27号涛贝勒府。

2. 广亮大门

官僚贵胄使用。又称广梁大门,是一开间的屋宇门,屋顶高出相邻的房屋,门道进深大于与其相邻的房屋进深。最典型特征是门扇立于(正中)脊檀之下,门道内外进深相同。门楼屋顶用阴阳瓦,屋檐用元宝脊或清水脊。因主人有官位,大门外有上马石和拴马桩。其名大致源于开阔敞亮之意。典型者如地安门帽儿胡同11号。

3. 金柱大门

官僚居住。因其主人品阶较广亮大门主人为低,故其院门规模和结构要低于后者,其他方面则基本相同。其最主要特征是门扇前移至前金柱位置,外门道进深浅于内门道,这就是金柱大门的由来。

4. 蛮子门

无品阶者。其宅主往往极为富有,院内建筑规格不次于相当品阶的四合院,但按规不能建以上两种大门。其门扇又较金柱大门又向前移,基本与街道平。其称谓来源说法不一,但倾向于由南方来经商者形成的院门式样。典型者如北池子大街23号。

5. 如意门

民居门。其主要特点是在门屋檐下砌堵砖墙,在墙正中位置留下门道安装门扇,门洞左右上方有如意型砖雕,俗称“象鼻枭”。其另一突出特征是门楣上有繁多的吉祥图案砖雕。门扇上两个木簪多雕刻“如意”、“平安”等字样,或为其名由来。典型者如宣武区牛街103号。

6. 随墙门

较简陋的民居门。是在宅院的一堵院墙墙垣上开出的,与院内房屋不相连,是没有屋宇的一种门其门板上常有书刻的门联。随墙门遍布京城二环内各处。 [PAGE]

门墩又称门鼓石,四合院前支门扉用。据考证至迟源于宋代,明代中晚期已确定了之后延续的官式式样。门墩分为四个部分,自下至上分别为基座、锦铺、主体、上部。

1. 基座

自前至后分为底座、槽、轴座三部分。莲花型者称须弥座。

2. 锦铺

为四方锦铺于基座上形象。

3. 主体

锦铺以上的部分,一般为抱鼓型、方型、柱型、狮子型和特型五种,前三种最为常见。抱鼓型分鼓座、鼓钉、鼓皮、鼓四部分;方型墩分狮子、有雕饰、无雕饰三种;柱型分六角型、八角型两种。

(以上为所有门墩均有之部分。)

4. 上部

门墩最上端。抱鼓型有狮子、兽吻头和缨鼓环三种;方型和柱型有或无狮子。

在清朝,营造匠作一向有瓦、木、扎、石、土、油漆、彩画、糊等八项,其中石作分大石作和花石作,花石作即主要从事门鼓石(门墩)的制作。

二. 京城门墩、门楼以及四合院推荐

各类门墩儿(岩本公夫先生荐):

a) 东城安定门

方家胡同、交道口北三条、北二条、北头条、土儿胡同、香饵胡同

b) 西城二龙路

西单手帕胡同、察院胡同、西铁匠胡同、前百户胡同、后百户胡同、文华胡同

c) 南城前门地区

草场头条到草场十条

各类门楼儿(周贵生先生荐):

1. 东单地区

东堂子胡同、干面胡同、红星胡同、遂安伯胡同、东单二条到六条、南小街、史家胡同

2. 北新桥地区

北锣鼓巷、南锣鼓巷、板厂胡同、帽儿胡同、钱粮胡同、交道口周边

3. 西单地区

西四头条至六条

4. 福绥靖地区

白塔寺周边、帝王庙周边、大佛寺东街

5。.崇文门地区

花市大街以北地区

经典四合院儿:

礼士胡同、安定门国子监

三. 走访东城建国门内东堂子等胡同

二00一年冬至前的一天,我跟着周贵生先生走访京城胡同内的门楼门墩。

周贵生先生在中国科协工作,自80年代末开始研究走访老北京门楼,为宣传推广门楼文化,先后为国内报刊撰写了有不少相关文章,央视《生活》等电视栏目先后采访介绍过周先生和他的门楼研究。

周先生是满族人。母亲家里是镶黄旗人,据介绍到八十年代末亚运村兴建时须迁老坟茔,周先生还和海外的舅舅等亲属去小关祭扫。(清时城内住黄白红蓝及镶黄镶白镶红镶蓝八旗,其中北城为德胜门内正黄、安定门内镶黄旗;南城为崇文门内正蓝、宣武门内镶蓝旗;东城为东直门内正白、朝阳门内镶白旗;西城为西直门内正红、阜城门内镶红旗。身为满族人的老舍先生就曾写过自传体小说《正红旗下》。)

从长安大戏院北的北总布胡同往北不远,路东有一个高大气派的大门楼。周先生介绍这是北京目前唯一三重檐牌坊式门楼,其实并不合门楼营造定规。这是20年代石油大王洛克非勒在捐建协和医学院后,用剩下的材料修建的庭院为其老母在华暂寓。1949年后这里是国家领导人住所,先后住过“云南王”龙云、前国民党政府“代总统”李宗仁;文革期间先后住过中共中央副主席康生、国务院副总理余秋里,现居住领导人XXX。记得小时读过一本描写李宗仁郭德洁夫妇1965年与其秘书程思远(现任全国人大副委员长)从美国辗转回国的章回小说《李宗仁归来》,情节曲折,文笔优美,事隔多年,仍对其书印象深刻,我不由把这里摄入了镜头。

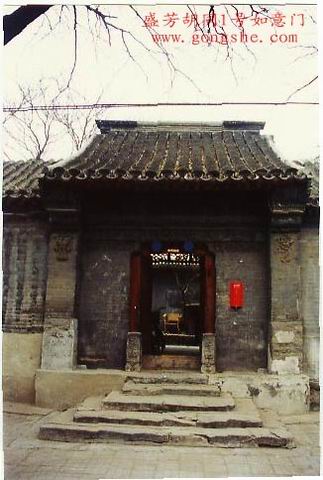

由此向西,入盛芳胡同。

盛芳胡同的1号是一个保存完好的如意门,门楣上砖雕精美翻覆,院内有一字影壁(两侧都可行人)。该院按照中国传统的营造法和堪舆说,门楼开在院子的东南向,从影壁左入,才对着北屋正房。

盛芳胡同3号是西洋式的随墙门,门楼上没有屋脊而是起道女儿墙,大致应该是民国以后所建,该院落结构及规模较邻家局促得多。盛芳胡同7号是一个传统式样的随墙门,门楼顶脊是标准的清水脊,两端有雀尾巴似的高高扬起,这就是“朝天笏”,百姓俗称的“蝎子尾(音蚁)巴”。该院门板原漆脱落殆尽,露出黄白的原木色,透过松松的门隙,能看到正对大门的一个靠山影壁修建在南房后墙上,已经被杂物遮挡大半。 [PAGE]

7号对面迈上几个台阶,是一个高敞的如意门。木制大门下角还保留着如意门特有的云头,就是用铁皮包门边,这样既可减少磨损,大门合拢时一个完整的葫芦状图案也有很好的装饰作用。大门上还保存有叫门所用的门钹,整个门楼坐南朝北,并不符合中国传统的屋宇营造原则,说明至少兴建院子时的房主人,由于种种原因并没有能力购到最满意的位置朝向,观其门屋前檐的望柱上,是无图案的平素白板,门前的青石方门墩不但体积小,竟也是并不多见的无图案的素石主体。

也许,他是在继承下来的院子上修建的?

一个小伙子披着大衣,拎着啤酒瓶在门道里侧身与我们擦肩而过,一会儿又拎着两瓶回来,看样是在旁边的食杂店换酒去了。我出大门,依稀看见墙上用黄色的大宋写着:“学习十六条、熟悉十六条、掌握十六条、使用十六条”。我对“十六条”这个词似曾相识,就是想不起来是大致什么年代的了,我问周先生,这“十六条”和恐怕“五•;;一六“没什么关系吧,周先生说这是近年刷的标语。

向西转南,宝盖胡同3号是个金柱大门门楼。门口是一个体积不小的抱鼓石,只是图案已不甚清晰,上面的狮子也被凿掉,只剩下一个坑洼。门道与大门间两侧的邱门墙上下隔断,讲究些金柱大门,此处会是砖雕彩绘;门楣上的走马板做油漆彩绘,有蝙蝠展翅的五蝠捧寿图案;周先生让我抬头仰望,他说金柱门的一个特点是上方吊顶,我抬头看果然如此。

我们在门楼内看着倒挂楣,就是内侧的木棱图案,有个中年人端个白瓷痰盂从院里出来,头发在寒风里四翘着,看样也是起床不久。我纳闷地看着院里没有影壁,正对大门倒是一排建构笃实的平房楼头,看那细密的砖质与见过的红砖青砖都不同。周先生叫说这大门后来改造过,因为大门上装有结实的合叶,我钦佩周先生观察得仔细,这时那中年人拎着痰盂回家放下又出来,特感兴趣地问周先生,“您看这房子原来是什么人的,有什么讲?”周先生说,盖这院子时,房主人应该是个有官位的,因为门墩中的抱鼓石型只允许一定官位者使用,上面的动植物图案说明了主人的文武品阶,(清代文官补子图案,自一品至九品分别为:仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、字库里没有的XX鸟、鹌鹑、练鹊;武官补子图案,自一品至九品分别为:麒麟、狮、豹、虎、熊、彪、犀、犀、海马。)而平民百姓只许用各种方墩,上绘花鸟神话吉祥图案;金柱大门的结构说明他的官阶并不是很高。

另外,由于年代久远,后来又屡经改建破坏,确定一个院子的由来需要多方考证,比如这个院子门楼基本没变,内部却在门上装上了合叶;影壁已失而改建了平房,再看那些弧型的窗户和建筑风格,应该在民国年间经过改造,由于当时房主的原因引入了一些当时流行的国外式样。

那中年人听着点头,说他才搬来20多年,据说这房子是日本人曾经居住并使用过。他带着我们进到右手的院子里,指点给我们当时日本房主的正房,我们转过去,看见一个穿迷彩马甲的老人在挤仄的花盆葡萄架间伸着胳膊腿儿,看到我们进去就停了下来望着我们。中年人指点着坐南朝北的南屋说,你看那屋里现在都还用着当时的木板地,门口也铺着老瓷砖。三五只鸽子在花架上扑腾着翅膀咕咕叫着,打量着不速之客,然后在黄萎的枯叶间飞走。

与该院一墙之隔的赵堂子胡同3号,是朱启衿(原字为金字边,大麦电脑的字库里没有)故宅,我乍听这名字还以为是明代皇族的宅子,来到大门口,只见一旁的墙上有“北京市东城区文物保护单位、北京市东城区人民政府1986年6月立”的标志。朱宅有敞亮高大的广亮大门楼,门前有汉白玉的抱鼓墩儿,可惜残破得很。周先生说这里的抄手游廊贯穿四进院子,值得一看,只是现在被各个住户把原结构给破坏得厉害。进门处的简易木房上贴着张醒目的白色通知,我们看到上面写着: [PAGE]

“通知

近来我辖区连续发生入室盗窃案件,希望住户提高警惕,加强防范……如有紧急情况,请打电话65127544,65127543。

管片民警 刘江

二00一年十二月六日”

正看到这里,不知在哪里冒出一个中年妇女,警惕地望着我们问:“干嘛的?”我和周先生都笑了,周先生向正对着大门的长廊中走去,那里有几个工人在钉着什么。我晃了晃摄影包说,“文保所的。”就跟了过去。

通过周先生介绍和回来所查资料,我了解了朱宅的大致情况。

朱启衿,1871—1964,字桂华,号蠖园,贵州开阳人,光绪举人。曾任清末京师大学堂译学馆监督、北京外城警察厅长、内城警察总督、蒙古事务督办。民国时期朱历任交通总长、内务部长、代理国务总理。1918年任安福国会参议院副院长、1930年被张学良委任为北平市长(未就任)。朱曾主持拆正阳门瓮城、开发北戴河等工程,其人及后人就葬在进北戴河莲峰山的“朱家坟”。

朱最负盛名的是曾参与创办中国营造学社,并担任社长。该处宅子,就是朱在30年代购得并开始兴建的建筑,由朱自己严格按照传统营造法组织设计并亲自督造,用料考究,做工精细,自称耗费毕生心血。该院有一条长廊将东西八个院落联为一体,且各自格局,前院为中国营造学社,后院为朱的家眷居住,由于种种原因并未全部竣工。日本占领北平以后,强行占有并将该宅出售。1949年以后,成为多个单位使用的大杂院。

(待续,下面叙述在赵堂子胡同15号臧克家故居之后,经过协和胡同进入各式门楼比较集中的东堂子胡同。) |