很多驴子都知道这句话,那是阿尔卑斯山谷险要山道上的警示牌。

据说该处险要路窄而两旁景色极美,之前常有车高速驰过车毁人伤,后来路旁插一标语牌劝告游人:“慢慢走,欣赏啊!”

一路中最开心难忘的,往往不是那些耳熟能详的秀丽景观,是在那些不经意的一些细节。我越来越少拍照片,偶尔举起,对准的也是些自己感兴趣的琐碎小事。比如孩子的笑脸,欢快的家禽,少数民族构造特异的风雨桥、厕所,还有很多静物。

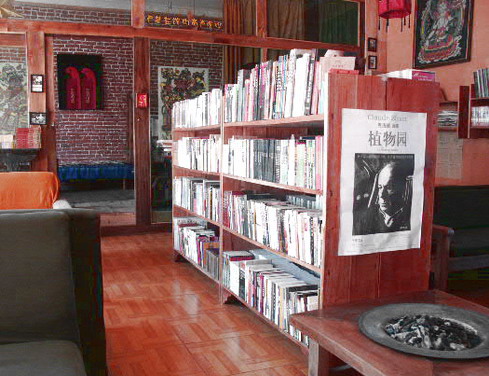

丽江最有趣的有这么几个地方,一个是书店,一个是酒吧,还有一些安静的院子。

上面的是古城国际青年旅社内的海子书屋。我住在古城香格丽,要每天睡到近中午才吃过些去青年旅店,里外间,我感兴趣的文史哲类书很多,放的音乐也很另类,20元现给刻张碟。后面有游廊和座位,有水在桥下流过,还有墙边的小桌可以闲聊,发呆。

小老板据说是开盗版音像发的财,又挫又丑陋还经常在脸上挂着不耐烦……所以我一本书也没在那里买,呵呵。在那里买了本左小诅咒的手工记事本抄书玩。

下面是我当时抄的一点,茶马古道上的骡马,原书节选自《藏客——茶马古道马帮生涯》,作者云南李旭。

美国著名探险家约翰.戈达德说得好:“人们往往度过了一生却从不知道挖掘巨大的勇气、力量和忍耐是怎么回事。而我发现,当你想到你肯定要死去的时候,你会突然发现尚未发掘出的力量源泉和你从来没有梦想过要拥有的支配权力。……当你在发掘它们,那就可能使你的灵魂得到升华。”对我来说,每次踏访茶马古道的征程,就是一次找死的旅行。茶马古道超乎寻常的艰险,正可以使你发现自己身上巨大的勇气、力量和忍耐,正可以使你的灵魂得到升华,正可以确证你生命的真义。

从考古发掘可以看出,从四川甘孜藏族自治州的丹巴、道孚、雅江,凉山彝族自治州的盐源、木里,到云南德钦、中甸以及丽江,构成了一系列石棺墓分布带,无论葬式还是随葬器具都基本相似。也就是说,从新石器时代早期开始,滇、藏、川大三角地区的文化就已经相互联系,并接受了来自黄河流域古文明的深刻熏陶,从而成为中华民族古文化在西南边疆发展的一支。与此同时,由于地缘的关系,它又感受到了来自西亚、南亚、东南亚诸地文化的影响,同时它也将自己的优秀文化因素通过山间谷道流传到远方。

茶马古道正是这样一条不同部族集团及文化大板抉之间文化交流的主渠道。研究这条古道及它所产生的广泛影响,将有助于我们对亚洲古文明形成过程的进一步认识,也有助于们对西藏地区与祖国大家庭关系的认识。

从今天一些边远山区的人们使用骡马的情况,我们还可以窥见一些马帮运输之所以形成的雏形。

常常的,山区的人们为了生产生活的便利,每家都要养上一、两匹骡马,在没有水磨的地方,可将牲口套上拉磨;到山上砍柴,可用牲口把柴火驮回家来;强壮的牲口还可以用来架犁耕地,或是将家里积蓄的粪肥驮到地里,因为山区的土地往往在很远的地方;到收获的时节,又可以用牲口脚力将收成的粮食运回家;到逢年或赶集的时候,他们可以用骡马将自家的出产驮到集市上去出售,同时将采买回家的东西带回来……现在,在云南的许多山区,人们还在这样使用骡马。而在农闲的时候,村里合得来的几家人便会把各家的牲口凑在一起,每家出一个青壮的劳力,由一个有经验有能力的人带领,组成很小的马帮出门跑运输,到一些不通公路的地方运送一些汽车等等现代运输工具无法交通的东西。

我想,最早的马帮大概就是这样子形成的,随着经济发展、贸易发达的需要,它们的规模也就越来越大,组织也越来越规整,并且出现了专业性的马帮,他们的人马,已不再与传统的农业或畜牧业发生联系,而成为一些商号的专有的运输力量。逐渐地,有的赶马人有了自己的骡马和一定的资本,能够独力雇用赶马人,自己成为马锅头,组建起自己的马帮,他们虽然不自己经商,却专门为商人和商号承运商品,形成了只充当运输工具的单纯性的马帮,并有了自己的一套行为方式和规矩,以及独特的一种心态和精神,乃至一些特殊的语言系统。这些情况我们在下一章还将详细讲述。[PAGE]

走茶马古道的马帮自古以来就用有名的丽江矮种马作为脚力,没有这些骡马,就不会有什么茶马古道。其实,直到50年代,云南全省交通运输的大部分份额都是由骡马完成的,人们把这种交通方式称为民间运输。

跟内地和北方大为不同的是,西南许多地方的骡马由于山高路险,只能驮而不宜拉车,所以才形成了马帮这种特殊的交通运输方式。驮和拉是完全不同的两种运输方式,驮更为原始,而人与骡马的关系就更为密切。因而,骡马就成为了茶马古道上的主角之一。

骡马虽然不会说话言语,但它们生性很通人性,尽管有时它们也会调皮一下,但做起事来一点都不含糊。只要一上路,它们就严格按照马帮的编队行走,一个跟着一个,形成秩序井然的队伍。

骡马行进的队伍有自己的核心,那就是头骡和二骡。她们是一支马帮中最好的骡子。也许你会奇怪我用“她们“来指称头骡、二骡,这是因为做头骡二骡的都是母骡子。马帮们的说法是:母骡比较灵敏,而且懂事,警觉,能知道哪儿有危险,而公骡则太莽撞,不宜当领导。

头骡、二骡不仅是马帮中最好的骡子,而且她们的装饰也非常特别,十分讲究。头骡二骡都要带花笼头,那笼头用细皮带结成,笼头上有护脑镜、缨须,眉毛处有红布红绸做的“红彩”,鼻子上有鼻缨,鞍子上有碰子,尾椎则是用牦牛尾巴做成。头骡脖项上挂有两只拳头大的“大铃”,二骡则挂9个核桃大的“二钗”。这些铃的响声成了整个马帮队伍的号令。讲究一点的马帮,头骡和二骡往往要同一个毛色的。有些财大气粗的商号马帮,将整队骡马都配成清一色的,每次出门上路,齐刷刷的一线,那气派和势头,大概不亚于现在开出一溜儿黑色奔驰轿车。

头骡和二骡也有分工,头骡要胆大而灵敏,二骡要紧跟头骡。“头骡奔,二骡跟”,将整个马帮带成一条线。头骡上插有马帮的狗牙“帮旗”──一般是黄色的三角旗,用绿色的锯齿状的布条镶边,所以叫狗牙旗,旗上书写着该马帮的帮名,让人一看就知道是哪一家的马帮。这些旗号有相当大的作用,有些有名的马帮,挂上帮旗就可以畅通无阻,连土匪强盗都要让着几分。这也很像现今挂某种特殊牌照的车子。二骡跟头骡的区别就在于所挂的铃铛不同,而且二骡身上不插帮旗。因为身上佩戴的装饰太多,头骡二骡一般会少驮一点货物,一般也就是少个10多斤。头骡、二骡一威风,整个马帮就有了气势,一路浩浩荡荡,连赶马人自己走着都有了精神。

走西藏的马帮平时很少让头骡二骡戴那么多装饰,只是在路过村寨的时候才特意将她们装饰得花枝招展。在整个马帮队伍的最后,还要有一匹十分得力的尾骡,它既要能紧跟上大队,又要压得住阵脚,使一大串的马帮行列形成一个整体。

上路后的骡马跟人过着差不多一样的生活,只不过它们几乎不用睡觉,把晚上的时间都用在吃上。骡马一天也是吃三餐。早上赶马人把它们从山上叫下来,随便喂一点料,上上驮子就走路,中午要比早上喂多一点,晚上喂的料就要更多。有谚语这么说:“马无夜草不肥”,所以晚上就要让骡马多吃。其实它们一天到晚,尤其是从晚到早都要哇啦哇啦的吃,晚上很不睡觉的样子。但睡不好觉就不会长命,大概就是这个道理,所以骡马到了十七、八岁就不行了,因为它们一天到晚驮东西走路,夜里又要吃东西,连躺都不会躺一躺,比人辛苦多了。除了身上发痒在地上打个滚,它们从早到晚都是站立着。真到它们躺倒的时候,那就说明它们快不行了。骡马很喜欢吃精料,但吃多了也不行,会胀肚子。草倒可以随它们吃,吃多了也没关系。

给骡马喂水也有讲究。由马脚子用专门带着的大铜锅把水背来,──他们能将装满水的大铜锅放在背上,两只手向肩后抓住,稳稳的一点都不会泼。水拿来后,在里面撒一点糌粑和盐巴,搅在一起喂马。喂马是绝不能喂热水温水的,一定要喂冷水。有时候它们渴了,就自己在有水的地方饮上一气。茶马古道一路有的是水,经常要从水里过。[PAGE]

一到晚上的宿营地,赶马人要做的第一件事就是给骡马卸下驮子,把它们放到山上自己去吃草。有时怕它们吃着草走远掉,赶马人还得到山路两头的狭窄处,砍倒一些树木拦住骡马们的去路。有时,贪嘴的骡马也会越过警戒线,跑到很远的地方去,那只有辛苦负责它们的赶马人跑去寻找了。不顺利的话,那会耽搁掉半天的时间。放野到山上的骡马都戴得有叮当作响的铜铃,那样就便于赶马人找到它们。懂事的骡马到天亮就会自己从山上下来,回到马帮的营地,它们的脖铃倒成了赶马人起床上路的闹钟。那些铃都是丽江的铜匠用很好的响铜做成的,而且很大,有的有小碗那么大,骡马一吃草一走动,就訇訇作响,有的回声很大,小的嗡隆嗡隆响个不断。

骡马们都有各自的名字。这些名字一般都是赶马人根据骡马们不同的毛色给取的。每天早上要上路时,赶马人一喊它们的名字,它们就会“ 阚 阚 阚”地叫着,像答应主人的呼唤一样从山上下来,回到马帮们的宿营点,由赶马人再次给它们捆上驮子,继续又一天艰难的行程。

有时为了赶路,骡马就不放到山上去,喂一些饲料,晚上就将它们12匹一组、12匹一组地拴在一起,每匹骡子只要拴住其左前脚就行了,它们就会乖乖地在原地站上一夜。在组与组之间要留有一条空隙,以便给骡马们上草喂料。

这些骡马之所以这么听话懂事,一方面在于购买它们的人要慧眼独具,在骡马大会上选出素质较好的骡马,另一方面就在于赶马人的训练,在于赶马人与骡马之间的感情沟通了。

马帮选购骡马无疑是一门高深的学问,有时它直接关乎到马帮运输的成败,在滇藏茶马道上就更是如此。如果骡马不得力,在滇藏路上就意味着你要“陪了夫人又折兵”。

像在滇藏茶马道上跑长途的马帮,所用的骡马主要以骡子为主,很少用马。这里当然有它的原因。

骡子是由马和驴交配后产生的杂种。因为马比骡子笨,食量又大,所以走西藏的马帮大多使用骡子。骡子虽然出步小,但灵活,食量也小得多,而且其负载能力和行走耐力远远超过马。

用于马帮运输的雄骡要在1岁之内就将其睾丸骟去。骟骡子一般在秋后收割时进行,因为这时气候凉爽,骡子不易因为手术而发炎。骡子只要奶牙换过,到两岁时就可以驮东西了。当骡子的门牙长出一对,就是3岁了,两对为4岁,长到边牙就有5岁了。骡马到了10岁以上,牙上就会长“菊花心”,边牙都显出老来。俗话说“上平下平,十岁有零”。买骡马买到这样的,就没几年好用了。最好用的骡子是5岁~8岁的。

买骡马首先要看体格。俗话说“长骡短马疙瘩驴”,骡子身长就有力,但个把大了也不行,起码走西藏草地不行。骡子要四平四稳,脚没有歪的,公的脚和身子都要粗壮一点;母的则相反,身子和腿都要细一点。这跟看男看女的相对象是一样的意思──男的要强壮,女的要苗条,这样才好看可取。但无论公母,蹄子一定要直,这样走路才硬。

然后就轮到毛色了。这就是俗话说的“先选四肢蹄,后选一张皮”。白色、花色的骡子要差一点,走不起长路。最有力气的是铁青骡,马最有力气的却是紫色的。这也就是人们常说的:“紫马黑汉铁青骡”。不知怎的,赶马人总喜欢将牲口和人放到一起作比较。

选购骡马除了挑牙口、体格、毛色,还要看毛旋。骡马的毛旋显然比人的复杂多样。有“抱肚旋”等等。旋在腮下叫“虎口旋”,不吉利;眼睛底下有“滴泪旋”的骡马据说伤主,就像《三国演义》里的“的卢”一样。骡马腿上有两个肉团团被称为“夜眼”,如果买到夜眼下长旋的,就是上好的了。那旋被称为“生风旋”,长这样旋的骡马就特别有力能走。

骡马的花色也有讲究。长了白马脸的骡子就不值钱,被称为“灵牌头”,以为不吉利。但如果是黑色的骡马脑门上长了白花,那就是少有的好马了,非常讲究,叫“黑夜一盏灯”,连这名字都非同一般。白马背的被叫做“白尸伏”,是买马人最避讳的。而白屁股的“花蹦蹦”,四蹄白的“四蹄花”,后蹄白的“登山玉”,夹杂着根根白毛的“银针白”则是比较受人青睐的。[PAGE]

看完了这些还不算完,还要将牙齿、眼睛、鼻子、耳朵都看到了才行。骡马的牙齿一定要整齐结实,要啃得动树根什么的,上下牙错开了的就不行,那样的骡马吃口就不好,吃口不好,也就没力气了。眼睛不能歪斜,有白内障也要不成,眼睛好才能走夜路,才能保证不失前蹄。只要留心就会注意到,骡马的后蹄总是踩着前蹄走的,只要前蹄没有闪失,骡马就不会摔倒了。骡耳要长,马耳要短,据说这样的骡马听觉就灵敏一点,听觉灵敏往往能保证骡马们的安全,它们要是听到了一点野兽的动静,就会站在路上不走,怎么赶怎么打都不动一点。

赵应仙他们赶着马帮上路的时候,有时不管骡马生不生病,都要给它们喂点药,预防一点的意思。天气变化,季节变化都要喂一点。难怪赵应仙他们马帮的骡马很少生病。

碰到骡马调皮使性子不听话,一把揪住它的软肋处就可以使它乖乖降服,再闹再调皮的骡马都不例外。因为那儿是骡马身上最疼最软弱的地方,就好比是蛇的七寸。

骡马虽说身体比人强健得多,在西藏草地那恶劣的气候和复杂的生态环境之中也难免有生病的时候,一般就是拉肚子,感冒打摆子,跟人一样的。好在马锅头们都会一点兽医,他们能从骡马的胃口、走路的样子和它们排泄物的形状和颜色上,看出骡马有了什么毛病,然后就赶快将带着的草药取出来,熬了给病骡灌进去。有的马锅头还会就地找一些草药给骡马治病。如果发现骡马嘴唇发干,舌苔出现白点,突然不爱走动,发抖,不吃草料,那肯定是受凉发烧了,赶马人的治疗办法是,把骡马绑住,扳开马嘴,翻起舌根扎扎针,再抹点盐巴消炎,慢慢便退烧了;如果骡马躺卧地上,四蹄卷缩,乱打滚,那多半是肠痛病,要给它灌草药;要是马肚子又鼓又胀的,大便不通,老是回头张望屁股,那匹骡马八成是贪嘴积食了,给它灌点酥油润润肠子就可以了。好在赵应仙照管的那些骡马都是些久经锻炼的家伙,它们已经比较习惯西藏草地的条件,生病的时候很少。

当然,要是在丽江,骡马生病就好办了,因为丽江民间一直有世代相传的“马世医”,他们的兽医技术主要靠祖先传承下来,然后再虚心向其他马世医学习,加上自己努力钻研,就能成为深受赶马人欢迎的马医生。他们特别懂得照看骡马,一般是用草药给骡马治病,有的也辅之以扎针。尽管他们也信神信鬼的,但治病的时候一般不搞什么巫术仪式,起码赵应仙没有见过。骡马真的生病了,搞那些稀奇古怪的事情也没用。

但无论是过去的马帮还是现在的马帮,赶马人都确认一件事,那就是骡马吃到沾有妇女月经的草,就会很快暴病死掉。碰到这种倒霉的情况,就要用女人的阴毛烧着了熏一熏骡马。另一种说法是要将女性阴毛烧成灰拌在马草里喂给马吃。据说这样是以毒攻毒的意思,而且相当灵验。好在在西藏草地,碰到这样情况的时候实在微乎其微,有时即使牲口吃到了,人怎么会知道呢?它们又不会跑来告诉你它们今天吃到了什么。

现在在丽江,也只有兽医而没有什么马世医了。过去丽江是有几家,但不多。由于年代久远,又很没有跟他们打过交道,赵老先生已记不得他们的姓名。在拉萨,在路上一些大一点的地方,也有这一类的兽医。

在滇藏茶马古道上,不知道有多少骡马因疲惫不堪而倒下,再也没有起来;也有的不慎吃了毒草而死去;还有生病死的,摔死的,有在雪山上送命的。所以,一队马帮的骡马走一趟西藏草地回来,能存留百分之九十的骡马就算不错的了。有些人不知道西藏草地的厉害,带着些新骡子进去,这样的马帮到回来时,连半数的骡马都不会剩下。

上午十点,我们到达下虎跳的大具开始全程两天的虎跳峡徒步。绿油油的山坡生机盎然,阳光明媚,照在身上……出汗啊。我们当时是四个人分别从成都和广州去云南徒步,看到走在最后的肯定是妙。不过怎么照片上是四个人……我呢?[PAGE]

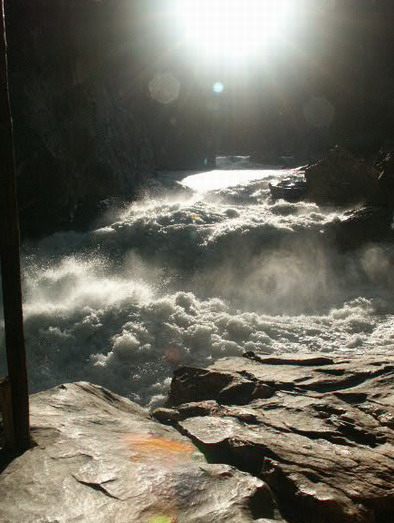

走过的人都知道这是哪里。汹涌澎湃,涛声震天,黄昏时分逆光中看,吓人捏……

1986年长江漂流纪念馆。春节期间,这地方没人看门进不去,也萧瑟破败的可以。走到将近上虎跳终点,是这长漂纪念馆。那凳子在江边安静极了。

02年漂流过金沙江,我们四十几个人十几个皮筏子从四川攀枝花到云南楚雄的110公里漂了整一天。漩涡,急流,秃山,怪石,人之渺小无助。遥想尧茂书他们当年更寂寞无聊吧?还背负着对抗老美的神圣使命……不由想起一句猫眼上的名言:手淫健身,意淫强国

去束河,龙门客栈。著名的大聃,好象叫“虎子”,老的走路都晃悠了……不知道现在还在不

当时常去的王公公摄郎酒馆,现在改名呆胞部落了,就在四方街西面的胡同里。老板是个冒充台湾人的福建骗子……呵呵,忽然发现我比较喜欢呆的这几个地方老板相貌都和赵传有一拼

|